在新时代乡村振兴与文化传承的号召下,2025年7月27日,SABA SPORT - 沙巴体育中文版

行政管理2401班“星耀五芒星”实践团队踏上了一场意义深远的暑期社会实践之旅。团队成员——队长李泽,队员冯钰淇、唐彬寒、何泽洋、苏杨,怀着对中华优秀传统文化的敬畏与探索之心,走进南京博物院,开启了一场以“文化赋能乡村振兴”为主题的调研活动。南京博物院作为中国三大博物馆之一,承载着丰富的历史文化遗产,团队希望通过实地考察、访谈交流与志愿服务,深入挖掘传统文化与现代乡村发展的结合点,为乡村振兴贡献青年智慧。此次实践不仅是课堂知识的延伸,更是一次社会责任感的生动践行,展现了当代大学生在文化传承与乡村振兴中的使命担当。

一.史前遗存:勾勒文明起源的第一笔

在历史馆“金陵初曙”展区,一组来自北阴阳营遗址的新石器时代文物格外引人注目。距今6000多年的三足陶器线条流畅,器身上的刻纹虽简单却充满韵律。根据讲解员介绍,这些纹饰与江南地区早期稻作文明的祭祀仪式相关,是南京先民对自然的最初表达。一旁的玉璜、玉玦光泽温润,其精湛的切割工艺颠覆了人们对史前手工业的认知,“这些玉器不仅是装饰品,更体现了当时社会的等级秩序与审美追求,是金陵文脉中‘精工细作’基因的最早见证。”讲解员向参观的市民介绍道。

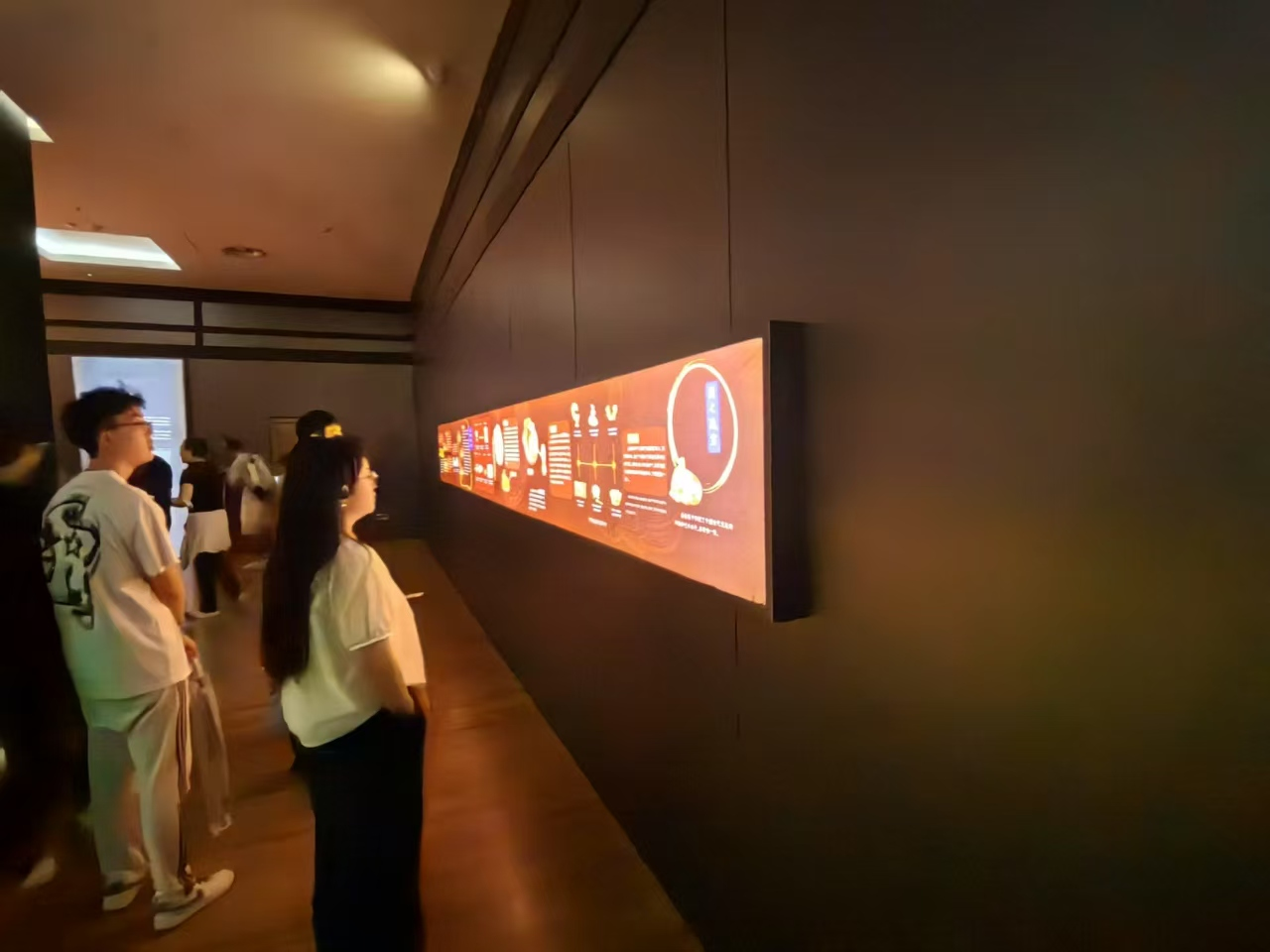

游客们纷纷围着展柜驻足,通过互动屏幕“拆解”陶器的制作过程。“原来南京的历史这么早!”史前文明的火种仿佛跨越千年,与当代对话。

01图为游客通过互动屏幕探寻陶器制作过程 唐彬寒 供图

二.都城记忆:触摸王朝更迭中的城市肌理

“六朝金粉地,金陵帝王州”,历史馆的“都城往事”展区聚焦南京作为六朝、明朝都城的辉煌岁月。南京明故宫遗址出土的黄釉琉璃瓦当,龙纹清晰可辨,虽历经风霜仍难掩皇家气派,其形制与北京故宫一脉相承,印证了“南北两京”的历史关联。展柜中一份明代《南都繁会图》摹本,细致描绘了秦淮河畔商铺林立、舟楫往来的盛景,画中“绸缎庄”“酒肆”的招牌字样,与如今老门东的老字号依稀呼应,让参观者直观感受到“金陵繁华”的文脉延续。

李队长对着一幅六朝时期的青瓷莲花尊久久凝视:“这件文物融合了佛教元素与江南青瓷工艺,既见时代风尚,又有地域特色,难怪说南京是南北文化的交汇点。”

02图为队员鉴赏佛教元素与江南青瓷工艺 冯钰淇 供图

三.文心雅韵:品味士民共铸的文化风骨

艺术馆的“金陵雅集”特展,则展现了南京文脉中“崇文重教”的一面。东晋书法家王献之的《中秋帖》摹本笔势流转,尽显“二王”书法的飘逸;明代画家吴伟的《渔乐图》中,秦淮河畔渔舟唱晚的景致,透着江南文人“寄情山水”的豁达。更令人动容的是一组清代“金陵四十八景”木刻版画,夫子庙、莫愁湖、牛首山等景观在方寸之间栩栩如生,既记录了城市风貌,也承载了百姓对家乡的热爱。

“这些文物不仅是艺术品,更是金陵人精神世界的写照。”南京本地学者李教授参观后表示,从六朝文人的清谈风骨,到明清士子的家国情怀,南京的文脉始终与“文以载道”的精神紧密相连。

03图为博物院珍贵展品 李泽 供图

如今,南京博物院通过数字化展陈、沉浸式剧场等创新形式,让沉睡的文物“活”起来。在互动区,游客可以临摹《兰亭序》的南京刻本,或是通过VR技术“漫步”明代秦淮河岸。正如博物院院长所言:“金陵文脉不在故纸堆里,而在每

一件文物的温度,在代代相传的生活与精神里。我们希望通过展览,让更多人读懂南京的过去,更热爱这座城市的现在与未来。”

04图为团队成员合照 苏杨 供图

随着暑期社会实践的圆满结束,“星耀五芒星”团队在南京博物院的调研之旅画上了充实的句号。通过为期多天的实地考察与学习,团队成员深刻体会到传统文化在乡村振兴中的独特价值,也从文物背后的历史脉络中汲取了创新灵感。队长李泽表示:“这次实践让我们更加坚定了文化自信,也看到了青年学子在乡村振兴中的无限可能。”冯钰淇、唐彬寒、何泽洋、苏杨等队员也纷纷感慨,将以此次实践为起点,持续关注乡村文化发展,用实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。未来,团队将整理调研成果,形成可行性建议,为乡村振兴注入新活力,让文化之光照亮更多乡村的振兴之路。(通讯员 何泽洋 唐彬寒)